Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

El Papa Francisco fue el primero en muchas cosas. El primer Papa jesuita, el primer Papa originario de América Latina, el primero en elegir el nombre de Francisco sin un numeral, el primero en ser elegido con su predecesor aún vivo, el primero en residir fuera del Palacio Apostólico, el primero en visitar tierras nunca antes tocadas por un Pontífice -desde Irak hasta Córcega-, el primero en firmar una Declaración de Fraternidad con una de las principales autoridades islámicas. También fue el primer Papa en dotarse de un Consejo de Cardenales para gobernar la Iglesia, en asignar funciones de responsabilidad a las mujeres y a los laicos en la Curia, en lanzar un Sínodo que implicaba por primera vez al Pueblo de Dios, en abolir el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales y en suprimir la pena de muerte del Catecismo. Primero, una vez más, en dirigir la Iglesia mientras en el mundo no hace estragos “una” guerra, sino muchas guerras, pequeñas y grandes, libradas “a pedazos” en los distintos continentes. Una guerra que “siempre es una derrota”, como repitió en los más de 300 llamados, incluso cuando le faltaba la voz, que ocuparon todos los últimos pronunciamientos públicos desde el estallido de la violencia tanto en Ucrania como en Medio Oriente.

Procesos

Pero Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, probablemente no hubiera querido que el concepto de “primero” se asociara a su pontificado, que se proyectó en estos doce años no para alcanzar metas o ganar primados, sino para iniciar procesos. Procesos en curso, procesos concluidos o lejanos de serlo, procesos probablemente irreversibles, incluso para quien lo suceda en el trono de Pedro. Fueron acciones generadoras de “nuevos dinamismos” en la sociedad y en la Iglesia -como escribió en la hoja de ruta de su pontificado, la exhortación apostólica Evangelii gaudium– siempre en el horizonte del encuentro, del intercambio y de la colegialidad.

Desde el fin del mundo

“Comenzamos este camino, obispo y pueblo”, fueron las primeras palabras pronunciadas desde el Balcón de la Bendición, avanzada la tarde del 13 de marzo de 2013, ante una multitud que desde hacía un mes abarrotaba la Plaza de San Pedro, bajo la atención mundial tras la renuncia de Benedicto XVI. Ante esa multitud, el recién elegido Papa de 76 años, escogido “desde el fin del mundo” por sus hermanos cardenales, pidió una bendición. Rezó un Ave María con la gente, tropezando con un italiano que no había practicado asiduamente hasta entonces, dadas las escasas visitas a Roma del pastor de Buenos Aires, quien estaba listo para preparar sus maletas inmediatamente después del Cónclave. Y al pueblo, al día siguiente, quiso presentarle sus respetos cercanos mientras se dirigía a la parroquia de Santa Ana y luego a la basílica Santa María La Mayor, para agradecer a María “Salus Populi Romani”, protectora de su pontificado, a la que siguió rindiendo homenaje en cada momento fuerte. Y fue en esa basílica, llamada “liberiana”, donde Francisco expresó su deseo de ser sepultado.

Lea también

21/04/2025

El Papa Francisco ha partido a la Casa del Padre

Pastor en medio del pueblo

En línea con su ministerio pastoral en Argentina, el Papa manifestó su cercanía a la gente en todos los años venideros de diversas maneras: con las visitas a los empleados vaticanos en las oficinas, con los Viernes de la Misericordia en el Jubileo de 2016 en lugares de marginalidad y exclusión, con los Jueves Santos celebrados en cárceles, asilos y centros de acogida, con la larga gira por parroquias de la periferia romana, con visitas sorpresa y llamadas telefónicas. Y lo manifestó también en cada viaje apostólico, empezando por el primero, a Brasil en 2013, heredado del programa de Benedicto XVI, del que se recuerdan las imágenes del papamóvil atascado en medio de la multitud.

El primer Papa en Irak

47 peregrinaciones internacionales realizó el Pontífice argentino, y lo hizo en función de eventos, invitaciones de autoridades, misiones por cumplir o alguna “moción” interior, como él mismo reveló en el vuelo de regreso de Irak. Sí, Irak, donde estuvo durante tres días de marzo de 2021 entre Bagdad, Ur, Erbil, Mosul y Karakosh, tierras y pueblos con cicatrices aún evidentes de matriz terrorista, con sangre en las paredes y tiendas de desplazados a lo largo de las carreteras, en plena pandemia de Covid y con gran preocupación por la gestión de la seguridad. Fue un viaje desaconsejado por muchos a causa de la salud y el riesgo de atentados, pero un viaje deseado a toda costa. El viaje “más hermoso”, reconoció siempre el propio Francisco, el primer Papa en pisar la tierra de Abraham, donde Juan Pablo II no llegó, y donde se entrevistó con el líder chií Al-Sistani.

La Puerta Santa en Bangui y el viaje más largo al sudeste asiático y Oceanía

Una buena obstinación le llevó a Irak, la misma que en 2015 lo llevó a Bangui, la capital de la República Centroafricana, herida por una guerra civil que en los mismos días de la visita dejaba muertos en las calles. En el país africano, al que dijo querer ir aún a costa de saltar “con paracaídas”, Francisco abrió la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia en una emotiva ceremonia que marca también el récord de un Año Santo abierto no en Roma, sino en una de las zonas más pobres del mundo. Y también puede definirse como buena obstinación la que animó su decisión de emprender en septiembre de 2024, a los 87 años, el viaje más largo del pontificado: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Fueron quince días, dos continentes, cuatro husos horarios y 32.814 kilómetros recorridos en avión. Cuatro universos diferentes, cada uno de ellos representando los principales temas de su Magisterio: fraternidad y diálogo interreligioso, periferias y emergencia climática, reconciliación y fe, riqueza y desarrollo al servicio de la pobreza.

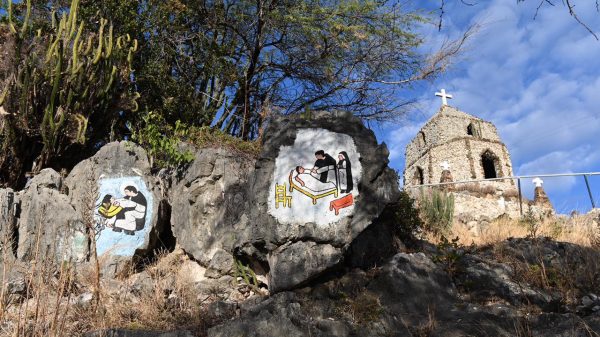

De Lampedusa a Juba

Y no se puede olvidar, rememorando los viajes apostólicos y las visitas pastorales, el primer viaje fuera de Roma, a la pequeña isla de Lampedusa, escenario de grandes tragedias migratorias, donde Francisco arrojó una corona de flores en el “cementerio al aire libre” del Mediterráneo. Fue una denuncia que repitió en sus dos viajes a Lesbos (2016 y 2021) en medio de los contenedores y tiendas de campaña donde vivían refugiados y desplazados.

En la historia de este pontificado, también destacan los viajes a Tierra Santa (2014); a Suecia, a la ciudad de Lund (2016) para las celebraciones del 500 aniversario de la Reforma luterana; a Canadá (2022) con la petición de perdón a las poblaciones indígenas por los abusos sufridos por representantes de la Iglesia católica. Y después, los viajes a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur (2023), cuya última etapa fue compartida con el Arzobispo de Canterbury, el anglicano Justin Welby, y el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields, para subrayar la voluntad ecuménica de curar las heridas de un pueblo. Las mismas heridas que había implorado sanar a los líderes sudsudaneses, reunidos en 2019 durante dos días de retiro en la Casa Santa Marta del Vaticano, a quienes besó los pies en un impactante gesto al concluir el encuentro.

Además, estuvo el viaje a Cuba y Estados Unidos (2015), para sellar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se trató de un acontecimiento histórico por el que Francisco pasó meses enviando cartas a los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, instándoles a “iniciar una nueva etapa”. Fue el propio Obama quien dio las gracias públicamente al Pontífice. En La Habana también se reunió con el Patriarca ortodoxo de Moscú Kirill, con quien firmó una declaración conjunta para poner en práctica el “ecumenismo de la caridad”, el compromiso de los cristianos por una humanidad más fraterna. Un acuerdo que, años después, cobró trágica actualidad y cierto desprecio con el estallido de la guerra en el corazón de Europa.

El Documento sobre la Fraternidad Humana

Por último, pero no menos importante entre los viajes, figura aquel que lo llevó a Abu Dabi (2019), donde firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana junto al Gran Imán al-Tayeb, coronando el deshielo con la universidad suní de Al-Azhar. Todo había comenzado con un abrazo en la Casa Santa Marta y terminó un texto que se convirtió inmediatamente en la piedra angular del diálogo islámico-cristiano, acogido también en varias Constituciones.

Las encíclicas

Las experiencias, los diálogos, los gestos vividos en estos viajes desembocaron en los documentos del pontificado. Francisco publicó cuatro encíclicas: la primera, Lumen fidei, sobre el tema de la fe, a cuatro manos con Benedicto XVI; después Laudato si’, un grito para invocar un “cambio de rumbo” para la “Casa común” puesta de rodillas por el cambio climático y la explotación, y para estimular la acción para erradicar la miseria y el acceso equitativo a los recursos del planeta. La tercera encíclica, Fratelli tutti, fue la columna vertebral del Magisterio, fruto del Documento sobre la Fraternidad Humana, profecía -antes del estallido de nuevas guerras- de la fraternidad como única vía para el futuro de la humanidad. Finalmente, publicó Dilexit nos para resaltar la tradición y la actualidad del pensamiento “sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús” y enviar un mensaje a un mundo que parece haber perdido su corazón.

Exhortaciones apostólicas y Motu Proprio

Las exhortaciones apostólicas son siete: desde la ya citada Evangelii gaudium hasta C’est la confiance, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de santa Teresa del Niño Jesús. En medio, las exhortaciones postsinodales Amoris laetitia (Sínodo sobre la familia), Christus vivit (Sínodo sobre los jóvenes), Querida Amazonia (Sínodo para la Región Panamazónica); y Gaudete et exsultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, y Laudate Deum, continuación de Laudato si’ para completar su llamado a reaccionar en favor de la madre Tierra antes de un “punto de ruptura”.

Casi sesenta fueron los motu proprio de Francisco, documentos emitidos para reconfigurar las estructuras de la Curia Romana y el territorio de la diócesis de Roma, para modificar el Derecho Canónico y el sistema judicial vaticano, para dictar normas y procedimientos más estrictos en la lucha contra los abusos. Tal fue el caso de Vos estis lux mundi, un texto que incorporó los resultados, indicaciones y recomendaciones de la Cumbre sobre la Protección de Menores celebrada en el Vaticano en febrero de 2019. Esta representó la cúspide del trabajo para combatir la pederastia y los abusos del clero, no solo los sexuales, y fue una expresión de la voluntad de la Iglesia de actuar con verdad y transparencia en actitud penitencial. Con Vos estis lux mundi Francisco estableció nuevos procedimientos para denunciar el acoso y la violencia, e introdujo el concepto de accountability, es decir, garantizar que los obispos y superiores religiosos rindan cuentas de sus actos.

Reforma de la Curia

Otros procesos impulsados de modo constante por Francisco fueron los de reforma, acogiendo las recomendaciones de los cardenales en las congregaciones previas al Cónclave que pidieron al futuro nuevo Papa que reestructurara la Curia romana y, en particular, las finanzas vaticanas, durante años en el centro de los escándalos. Inmediatamente el Papa creó un Consejo de Cardenales, el C9 (que con los años se convirtió en C6 y C8 al cambiar los distintos miembros), un pequeño “senado” para ayudarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y trabajar en la reforma de la Curia. Se concretaron fusiones de Dicasterios y otros cambios de títulos y organigramas que evidenciaron el trabajo en curso.

El paso final fue la Constitución Apostólica Praedicate evangelium, documento esperado durante años, que fue promulgado en 2022, sin aviso ni preámbulo, introduciendo importantes novedades. Entre ellas, la creación del nuevo Dicasterio para la Evangelización, presidido directamente por el Pontífice, y la implicación de los laicos “en funciones de gobierno y responsabilidad”. En esta línea destacaron los nombramientos del primer prefecto laico, Paolo Ruffini, en el Dicasterio para la Comunicación; de la primera “prefecta” en el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, la hermana Simona Brambilla; y la nómina de la primera gobernadora de la Ciudad del Vaticano, la hermana Raffaella Petrini.

El rol de las mujeres

El rol de la mujer fue otra veta de estos años de Bergoglio como Sucesor de Pedro, el Papa que más que otros ha confiado a figuras femeninas funciones de responsabilidad. Creó dos comisiones para el estudio de las diaconisas y no dejó de recordar el “genio” femenino y la dimensión materna de la Iglesia (que “es mujer” porque “es la Iglesia, no el Iglesia”), mientras que puso codo con codo con cardenales y obispos en las mesas del último Sínodo sobre la Sinodalidad, a religiosas, misioneras, profesoras, expertas, teólogas, a las que otorgó, además, por primera vez, el derecho de voto.

“Todos, todos, todos”

Tantas aperturas son las que realizó Francisco. Aperturas y no desgarros, ni saltos; para unos demasiado rápidos, para otros demasiado cautelosos. Estos también fueron procesos, como la concesión de los sacramentos a los divorciados vueltos a casar, desde la perspectiva de la Eucaristía como “medicina” para pecadores y no como “alimento para perfectos”; la acogida a las personas LGTB+ con la invitación a la cercanía pastoral, porque en la Iglesia caben “todos, todos, todos”; la obstinación en dialogar con representantes de otras confesiones cristianas y religiones, tras siglos de prejuicios y recelos, también en virtud del “ecumenismo de sangre”. Además, hubo una mirada de apertura hacia China con el Acuerdo provisional para el nombramiento de obispos, firmado en 2019 y renovado tres veces. Fue un atisbo de diálogo, entre tropiezos y renacimientos, con un “pueblo noble” que anheló visitar todos estos años. Un deseo que se remonta a las aspiraciones misioneras de su juventud.

“Misionariedad” y sinodalidad

La misión también fue un tema central. En efecto, la “misionariedad”, invitación recurrente en textos y homilías, fue de la mano de la “sinodalidad”, otro término que resonó tantas veces en estos doce años. El Papa dedicó nada menos que dos sesiones del Sínodo (2023 y 2024) a la “sinodalidad”, renovando la estructura y el funcionamiento de la Asamblea del Sínodo, percibiendo la necesidad de iniciar el camino sinodal “desde abajo”, hasta el punto de instituir diez grupos de estudio para profundizar en temas doctrinales, teológicos y pastorales tras los trabajos del Sínodo.

Los pobres y los migrantes

De este pontificado se recordarán los conceptos que han sintetizado complejas realidades eclesiales, políticas y sociales: “Cultura del descarte”, “globalización de la indiferencia”, “Iglesia pobre para los pobres”, “Iglesia en salida”, “pastores con olor a oveja”, “ética global de la solidaridad”. Quedará en la memoria esa atención particular a los pobres al instituirse en 2017 una Jornada dedicada a ellos, y que siempre se celebró con el almuerzo del Papa en el Aula Pablo VI codo a codo con las personas en situación de calle y los sin techo. Permanecerá el magisterio sobre los migrantes, explicitado en los cuatro verbos “acoger, proteger, promover e integrar”, que se transformaron en indicaciones programáticas para afrontar “una de las mayores tragedias de este siglo”. También se recordará la invitación a alcanzar “compromisos honorables” como soluciones a los conflictos que desgarran Europa, Oriente Medio y África.

El compromiso por la paz

Francisco enfrentó esos conflictos, que fueron el escozor de los últimos años, denunciándolos con fuertes llamados y mandando cartas a nuncios y a pueblos afectados por la violencia, a quienes alivió mediante videollamadas -sobre todo, la diaria a la parroquia de Gaza-, o con misiones de cardenales y el envío de productos de primera necesidad. “No pensaba que sería Papa en tiempos de guerra”, confesó en el primer y único podcast con los medios vaticanos con motivo del décimo aniversario de su elección.

La paz fue su objetivo constante. Por la paz, el Papa Francisco pidió continuamente oraciones, convocó a jornadas de ayuno y oración -por Siria, Líbano, Afganistán, Tierra Santa- implicando a fieles de todas las latitudes; consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en 2022; y organizó momentos históricos como la plantación de un olivo en los Jardines Vaticanos el 8 de junio de 2014 con los presidentes de Israel, Shimon Peres, y de Palestina, Mahmoud Abbas. Por la paz, el Papa tuvo gestos insólitos como subirse a su coche y acudir, al día siguiente del lanzamiento de la primera bomba sobre Kiev, al despacho del embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander Avdeev, intentando iniciar contactos con el presidente Putin y asegurarle su disposición a mediar.

En varias ocasiones, Francisco reprendió a jefes de Estado y de Gobierno, advirtió a los señores de la guerra que darán cuenta ante Dios de las lágrimas derramadas entre los pueblos, estigmatizó el floreciente mercado de armas lanzando una propuesta para utilizar los gastos en armamento para crear un Fondo Mundial destinado a erradicar el hambre. Pidió construir puentes y no levantar muros, instó a anteponer el bien común a las estrategias militares, a veces siendo mal interpretado y criticado.

Innovaciones

Las críticas no faltaron en los últimos años hacia el Papa argentino, que siempre las respondió con ese humor que, según él, es lo “que más se acerca a la gracia de Dios”. Francisco cuestionó y asombró, incluso hasta irritar a alguno con su ruptura de tabúes y la alteración de protocolos y viejas costumbres, o con la innovación del papado por medio de un vestuario distinto, una residencia diferente, una gestualidad y modales inusuales, en fin, un estilo pastoral original. O apareciendo en webcasts y programas de televisión en directo, utilizando la cuenta X @Pontifex en nueve idiomas, como canal para transmitir mensajes de necesaria inmediatez y difusión.

Momentos difíciles y problemas de salud

En estos años, siempre densos, con escasos recesos para el descanso (y la cancelación de las tradicionales vacaciones papales en Castel Gandolfo), no faltaron momentos difíciles, incluyendo procesos judiciales -encabezados por el largo y complejo juicio por la gestión de los fondos de la Santa Sede-, el caso Vatileaks 2, escándalos de abusos y corrupción, y la publicación de libros carentes de “nobleza y humanidad”. Y no faltaron los sufrimientos por su salud producto de las operaciones en el Policlínico Gemelli en 2021 y 2023, luego el ingreso en el mismo hospital, de nuevo en 2023, por complicaciones respiratorias, y después los resfriados, gripes y dolores de rodilla que lo obligaron a desplazarse en silla de ruedas durante los últimos tres años.

Datos estadísticos

Pero estas dificultades nunca impidieron una intensa actividad o presencia en los acontecimientos. Algunos datos estadísticos lo atestiguan: más de quinientas audiencias generales, diez consistorios para la creación de 163 nuevos cardenales que restituyeron la universalidad al rostro de la Iglesia; más de novecientas canonizaciones (incluidos tres predecesores: Juan XXIII, Juan Pablo II, Pablo VI); la convocatoria a “Años Especiales”, entre ellos los de la Vida Consagrada (2015-2016), San José (2020-2021) y la Familia (2021-2022); cuatro Jornadas Mundiales de la Juventud: Río de Janeiro, Cracovia, Panamá y Lisboa. Además, dos Jubileos: el Jubileo Extraordinario sobre la Misericordia en 2016 y el Jubileo Ordinario de 2025, actualmente en curso, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”.

La Statio Orbis durante la pandemia de Covid

Jorge Mario Bergoglio fue un Pontífice que buscó la cercanía con el gran público también a través de entrevistas, libros, prólogos, autobiografías. Un Papa del que, quizás, más que las muchas palabras y escritos, se recordará una imagen: él, solo, cojeando, bajo la lluvia, en el silencio general del confinamiento roto por el sonido de fondo de una ambulancia, mientras cruzaba la Plaza de San Pedro en plena pandemia. Fue la Statio Orbis, el intenso momento de oración del 27 de marzo de 2020, con el mundo encerrado mirando pasar a un anciano que parecía llevar sobre sus hombros todo el peso de una tragedia que trastocó la vida y las costumbres cotidianas. La humanidad estaba angustiada, pero el Papa habló de esperanza, y de fraternidad: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo todos llamados a remar juntos”.